-

筆跡鑑定人ブログ-85

- 筆跡鑑定人 根本 寛

- このコーナーに書くのは、事実に基づく、筆跡鑑定人の「独り言」のようなものです。お気軽にお付き合いいただければ幸いです。ただし、プライバシー保護のため固有名詞は原則的に仮名にし、内容によってはシチエーションも、特定できないよう最小限の調整をしている場合もあることをご了解ください。

「信太郎、恥を知れ!あの世で兄貴が泣いとるぞ」と伯父の一喝

近年の筆跡鑑定の大事件といえば、何と言っても一澤帆布遺言書事件である。この事件は、京都の有名なバックメーカーの会長が遺言書を残して亡くなり、その遺言書を巡って長男と三男が争った事件である。

実は遺言書が二通あり、最初の遺言書には、家督を三男・信三郎に譲るという内容になっていた。しかし、長男・信太郎から二通目の遺言書が提示され、それには家督を長男に譲るとなっていたのである。これが争いの発端で、一回目の裁判は長男が提訴したものであった。

三男は、務めていた朝日新聞社を辞め、職人としての修業もして、赤字経営の頃から父親を助けて働いていた。その事業権が家を出て銀行マンである長男にいくなどということは、三男をはじめ一緒に働いていた多くの職人にとっても寝耳に水だった。

一回目の裁判は、結局、最高裁まで進んだが、長男が勝訴し一澤帆布の工場兼店舗は長男が経営することになった。その時、経営権を振りかざした長男に対し、叔父の一澤恒三郎は「信太郎、恥を知れ!あの世で兄貴が泣とるぞ」と一喝したそうである。

二回目の裁判は、同じ役員であった三男・信三郎の妻が提訴した。2008年11月に大阪高裁で逆転判決となり、これも最高裁まで進み確定した。この二つの裁判の鑑定人は、長男側は、科捜研OBの三人の鑑定人。三男側は、当時、神戸大学院の魚住教授や医者など門外漢が三人というものであった。プロが素人に負けたと話題になった

警察系鑑定は何故敗れたのか

魚住教授はつぎのように語っている。「これまで裁判で提出されてきた筆跡鑑定は、依頼者の側に立って裁判を有利に導くために鑑定を行ってきたというのが実情です。しかし、裁判で証拠として採用される以上、科学的かつ、客観性が必要なのです。今回の大阪高裁の判決はそのことを認める判決でした」(雑誌『JW』No5)

この魚住教授の意見は、私も常々主張しているところである。私は、科捜研OBの鑑定は技術的にもレベルが低いと考えているが、どうして、これら警察系の鑑定人の、恣意的でレベルの低い筆跡鑑定がまかり通っているのだろうか。これについては魚住氏は同誌の中でつぎのように語っている。

「警察の行う筆跡鑑定は、証拠固めのために用いています。今回の高裁判決でも、科捜研OBの鑑定は、類似文字を目的のために集めたにすぎない、とはっきり断定しています。そういう意味で、我田引水のような筆跡鑑定は通じなかったということでしょう。」

雑誌『JW』No5の特集

余談だが、この雑誌は正式名は「THE JUDICLAL WORLD」というもので「司法の世界をより身近に」というコンセプトで作られ不定期に出されているものである。この魚住教授のインタビューと合わせて、私のインタビューがまとめに引用されている。私の基本的なスタンスですのでつぎに掲載させて頂く。

「依頼者の側だけに立った鑑定書では、後々困ったことが出てきます。裁判には相手がいます。鑑定書を信じて闘い、裁判の後半になって相手から不利な事実が示されたら弁護士は狼狽してしまうでしょう。最初から不利な事実を知って対応すれば、まずまずの条件で和解できることもあります。」

弁護士は、立場上、常に有利な立場というわけにはいかないと思われる。その場合、有利な鑑定書を求めるのではなく、正しい鑑定書によって的確な方針を立てられることが大切で、私は常にその方向での協力を考えている。

さて、大阪高裁では、具体的に、どのような点で警察OB鑑定書が否定されたのだろうか。主なポイントは三点ある。まず「下」という文字。警察OBは、父親の文字は第3点画が第2画から離れていると主張した。魚住教授側は、離れるものもあるが付いているのもほぼ同数あると反論し、判決では、警察OB鑑定人が、不利な文字を恣意的に取り上げていないと指弾された。

つぎに、四男「喜久郎」の「喜」の文字である。父親の2通の遺言書には、2通りの字形があった。上の部分が「士」となるものと「土」となるもの。魚住教授側は、「一般に『士』と書く人が多いが、書道の素養のある方の中には全体のバランスから意図的に『土』と書く人がいて、父親はそのタイプである」と主張した。

裁判所はこの主張も支持し、警察OBの鑑定書でこの文字を取り上げていないのは意図的に排除したものと指摘された。

最後に「一澤帆布」の「布」の文字。これも2通の遺言書で異なる書き方がされていて、最初の遺言書では、筆順が「ノ」から始まり2画で「一」を書いている。後の遺言書では、最初に「一」を書き、つぎに「ノ」を書いている。正しい筆順は「ノ」から始まるものである。

これも、教養人であった父親が、自分の社名の筆順を間違って書くはずがないと述べた魚住教授側の主張が認められた。もっともこれは主張するまでもなく、一澤帆布の社名の記載は数多くあるだろからそれを使って証明したのかも知れない。

警察式の鑑定の中心は「類似分析」である。これは、2つの文書に共通する文字を取り出し、外形的な特徴を比較するものである。これについては「類似する文字が過半数あれば同一文字と判断する」(警察OB鑑定人)という、極めて荒っぽく幼稚なものである。

大阪高裁の判決文では、この類似分析による警察OB3人の鑑定について、つぎのように指摘している。

①文書が偽造されたものである場合、似せて作成するため、共通点や類似点が多く存在したからといって直ちに真筆と認めることはできない。

②類似の文字や状態と印象づけるのに、基準が必ずしも明確でない。

③文字の選択が恣意的である。

この判決要旨は、常々、私の主張しているところである。類似分析の問題については、このメルマガ第3号で詳しく説明した。そこで、私はつぎのように説明した。

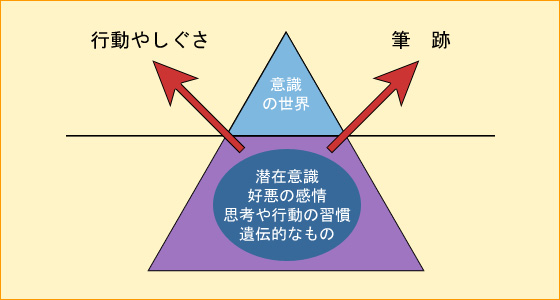

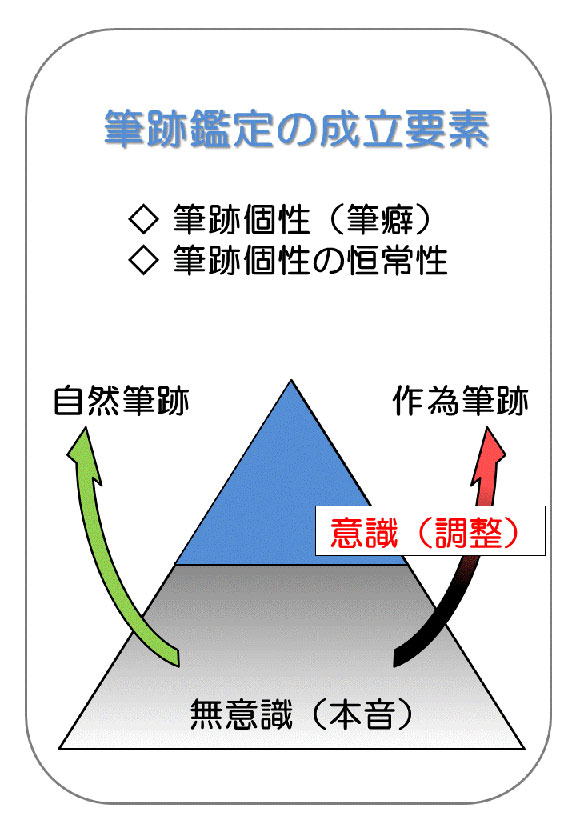

つまり、「類似分析は『作為筆跡に役立たない』という本質的な限界がある。同時に運用面でも、②のように、類似の文字と印象づけるのに基準が明確でない。また、③の指摘のように恣意的な運用もされている。

科学を装った類似分析の実態は、ある特徴を指摘するにしても、その選択が恣意的だから、所詮『勘と経験』に変わりはないわけである。むしろ、科学的態度を装うだけ罪が重いというべきである。

近代的な運営に革新しなければ、司法の信頼は取り戻せない

このような、多くの問題を抱えながらも、司法の場ではいまだに警察系鑑定人を重用しているようだ。これについては、魚住教授のつぎの意見に私も賛同している。「鑑定人は玉石混交だから、司法の場ではどうしても警察官や、そのOBを信頼する傾向にある。いわば警察の『独占市場』になっていてそこに問題がある」

「科学捜査とは名ばかりで、経験と勘に頼ったもの。科学なら客観的・論理的な方法にすべきだろう。筆跡鑑定の分野だけが非科学的。そうしたい勢力が多い構造が問題。」

……ということで、このような前近代的な構造に、大阪高裁の「一澤帆布遺言書事件判決」は、一つの風穴を開けてくれた。私は、日本の司法が、これにならって近代的・合理的なものに脱皮しなければ司法の信頼は取り戻せないと考えている。

もとより、私のごとき一介の筆跡鑑定人の力でとても出来ることではないが、弁護士先生方のご認識も頂いて、少しでも前進したいものと希求している。

★このブログはお役に立ちましたでしょうか。ご感想などをお聞かせいただけば幸いです。

メール:kindai@kcon-nemoto.com